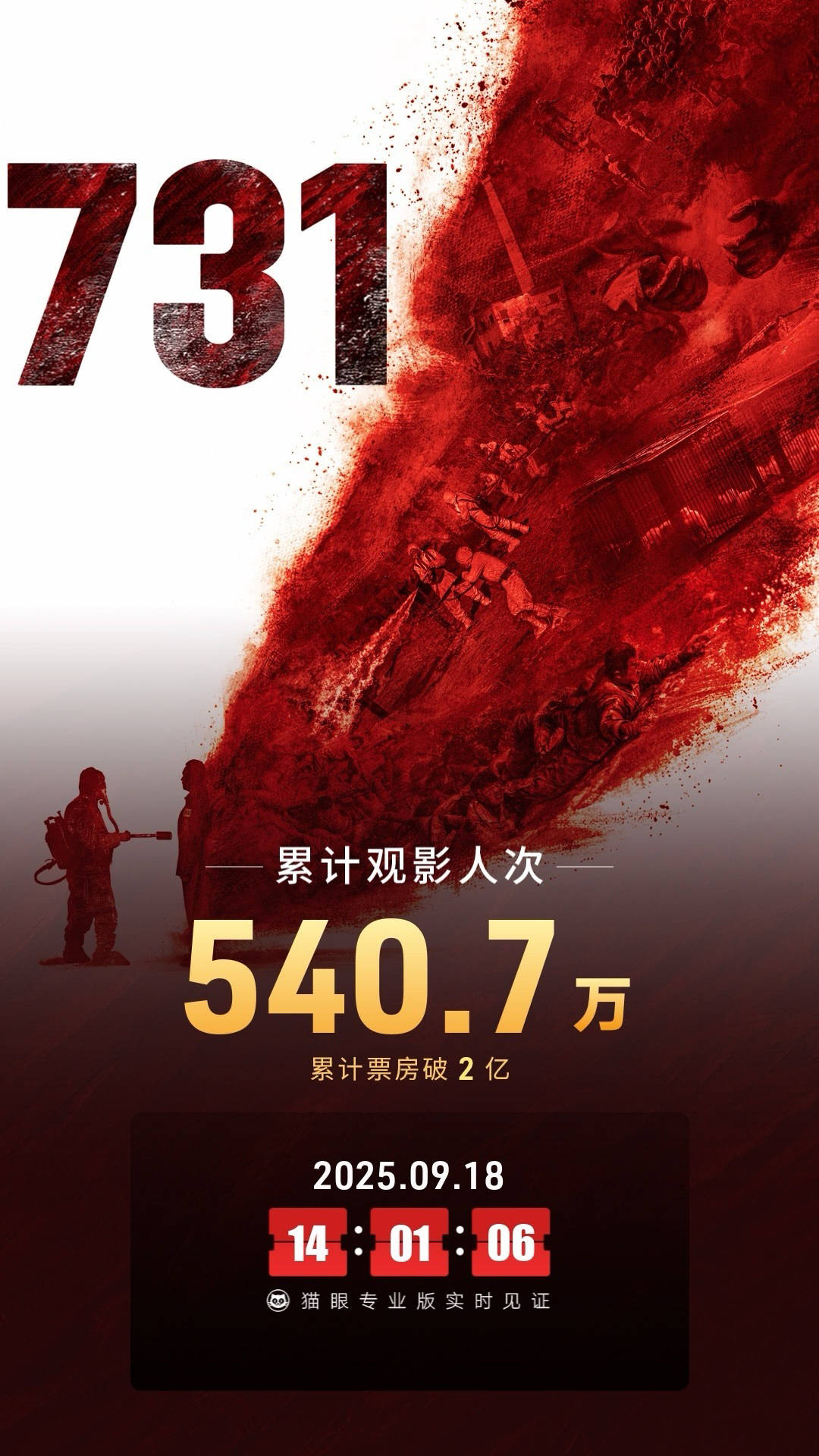

电影《731》上映首日便创下惊人纪录:排片占比近70%,票房占比高达97.2%,首日票房突破2亿,预测首周票房将超3亿。这一数据不仅创造了国产历史题材电影的新高,更在社交媒体上引发广泛讨论。这部以侵华日军731部队细菌实验战为背景的影片,通过小人物的命运揭露战争罪行,却在商业上取得如此成功,不禁让人思考:当历史伤痛被搬上大银幕,我们究竟该如何面对?

历史记忆的商业化困境

《731》的高排片与高票房背后,是中国电影市场对历史题材的复杂态度。一方面,院线给予近70%的排片,显示出对影片商业潜力的极度看好;另一方面,97.2%的票房占比则表明观众对此类题材的强烈需求。这种供需关系的背后,是历史记忆在当代社会的商品化过程——我们是否正在将民族的集体创伤转化为可消费的文化产品?

这种商业化并非全然负面。通过商业电影的广泛传播,更多年轻人得以了解这段被刻意掩盖的历史。731部队的罪行在国际上长期被淡化甚至否认,而大众文化产品具有跨越国界的影响力。然而问题在于,商业逻辑是否会影响历史叙述的完整性?当票房成为重要考量,影片是否会无意识地强化戏剧冲突而弱化历史真实?

艺术表达与历史真实的平衡

《731》选择通过”小人物命运”切入宏大历史,这一叙事策略值得玩味。与直接展示暴行的纪录片不同,剧情片需要通过个体故事引发观众共情。但这种艺术处理也面临两难:过度戏剧化可能削弱历史的严肃性,而过分拘泥于事实又可能失去电影的艺术感染力。

历史题材电影本质上是一种”二次记忆”,它既不是纯粹的历史记录,也不是完全虚构的艺术创作。德国学者阿莱达·阿斯曼曾指出,文化记忆需要通过媒介不断重构才能保持活力。《731》的意义或许正在于此——它不是历史教科书,而是激发公众讨论的催化剂。影片热映后,网络上层出不穷的关于731部队的科普帖和史料分享,正是这种催化作用的体现。

创伤记忆的代际传递

《731》票房成功的另一个深层原因,在于当代中国人对历史记忆的复杂心理。对于亲历战争的老一辈,这些记忆是切肤之痛;对于战后出生的一代,这是被反复强调的爱国主义教育;而对于90后、00后年轻人,这段历史则更加遥远抽象。电影提供了一种情感连接的渠道,让不同世代的人能够通过共同的文化体验,形成关于历史的理解共识。

值得注意的是,年轻观众对《731》表现出超预期的热情。在社交媒体上,许多年轻观众表示是通过这部电影才第一次详细了解731部队的暴行。这反映出官方历史教育在某些层面的失效,以及流行文化在历史传承中的补充作用。当教科书的内容被遗忘,电影中的场景却可能长久留存于观众记忆中。

国际视野中的历史对话

《731》的票房成功也引发了对中日关系的思考。日本右翼势力长期否认或淡化战争罪行,而日本民众对这段历史的认知也相当模糊。在此背景下,中国拍摄关于731部队的电影,本身就是一种国际历史话语权的争夺。与《辛德勒名单》让全世界了解纳粹暴行类似,《731》是否有潜力成为国际社会认知日本战争罪行的窗口?

然而,历史题材电影的国际传播面临诸多障碍。好莱坞主导的全球电影市场对非西方历史题材接受度有限,加之政治因素的干扰,这类影片走出国门困难重重。《731》若能引发国际关注,将是对日本战争罪行最有力的揭露之一。

我们该如何记忆历史

《731》的商业成功提出了一个根本性问题:在娱乐至死的时代,我们该如何记忆历史?完全拒绝商业化可能导致历史记忆的边缘化;而过度商业化又可能使历史沦为消费符号。或许理想的状态是形成多层次的历史文化生态——既有严肃的学术研究,也有大众文化产品;既有国家主导的纪念活动,也有民间自发的记忆实践。

坐在电影院里为《731》流泪的观众,走出影院后能做些什么?这是影片留给每个观众的问题。历史记忆的终极意义不在于回顾过去,而在于塑造未来。记住731部队的罪行,不仅是为了谴责过去的暴行,更是为了警醒世人永远警惕军国主义和人道主义灾难的重演。

当《731》的票房数字不断刷新,我们期待这不只是一部电影的胜利,更是一个民族在直面历史伤痛后,走向更加清醒、理性未来的开始。历史记忆不应成为束缚前进的枷锁,而应化为照亮前路的明灯。在这个意义上,《731》的商业成功或许标志着一个新的开始——中国社会正在学习以更加成熟、自信的态度面对历史的阴暗面,既不回避,也不被其压垮,而是在铭记中寻找前进的力量。

发表回复